Dicono che la memoria adulta inizi a formarsi intorno ai cinque anni, che di rado si possano conservare frammenti più remoti, legati a episodi segnanti. Quando ci trasferimmo nella casa nuova non avevo ancora due anni ed è evidente che non possa rammentarlo. Eppure mi rivedo, piccola piccola, seduta di traverso sul braccio forte e pelliccioso di mio padre, mentre saliamo la scala dai gradini ancora non ricoperti di marmo ed entriamo nel soggiorno dalle superfici grezze. Passiamo in cucina ed ecco un’ulteriore prova della falsità del ricordo: ci sono già i pensili ai muri.

Insomma, il mio primo ricordo è una bufala. La mia mente non solo lo ha fabbricato, ma ne ha fatto il primo in assoluto, una sorta di sigla d’apertura del film della mia infanzia. Indissolubilmente legato a quella casa.

Non sto parlando di una dimora piena di fascino e lusso, no, solo una banale villetta a schiera con garage, cortile e orticello. Arredata, all’epoca, con cucina in formica e mobili in compensato (il mutuo non lasciava ai miei genitori il lusso di fare follie con gli interni). Cosa la rendeva speciale, allora? Non tirerò fuori il trito ritornello della famiglia e dell’amore, quelli ci sarebbero stati ovunque.

Fu piuttosto un incontro di inizi: una casa appena nata tra altre case appena nate, in un quartiere che cominciava a disegnarsi tra i campi e il nulla. Un universo da esplorare per chi come me stava ancora imparando a staccare la mano da quella dei genitori e camminare sulle sue gambe.

Parafrasando il fra la via Emilia e il West di Guccini, crebbi in un angolo di città non ancora città, sospeso tra la via Emilia e il fiume. Un angolo fatto di argini, distese di pioppi e campi acquitrinosi che gli meritarono a lungo il soprannome di “Paduli”.

In quei Paduli si costruiva, anche, per dare una casa ai tanti operai che salivano (strano come solo in Italia si usi il termine “immigrati” in riferimento a cittadini che si spostano da regione a regione) dal Sud. I colleghi avevano tentato di dissuadere mio padre dal trasferirsi in quella zona, dove “ci stanno solo maruchein (“terroni” per il razzista modenese medio) e zingari” (che si accampavano stagionalmente nei pressi dell’argine). Cosa a cui il suo rustico pragmatismo ribatteva: «e allora? Verranno a pisciarmi in cortile?».

Nessuno ci pisciò in cortile (se si eccettua di tanto in tanto questo o quel bambino troppo preso dai giochi per trovare il tempo di salire le scale e che trovava sollievo tra i fiori).

Non erano solo i “proletari” ad avere bisogno di una casa, in quegli anni: c’era una classe media appena nata fatta di artigiani, di operai promossi quadri, di insegnanti e liberi professionisti, in una regione in trasformazione come l’Emilia. Tra campi incolti e nuove strade, spuntavano palazzoni popolari frammisti a ville, villette e palazzine più eleganti. Alla loro ombra, anche i bambini crescevano frammisti. Si giocava tutti insieme, quelli delle belle case con giardino e quelli dei condomini popolari. Il figlio del farmacista e il pargolo della bidella.

Si giocava nei cortili, oggi il mio, domani il tuo, o direttamente in strada. Si giocava a calcio, i marciapiedi sui due lati delimitavano le porte, le rare auto imponevano time-out forzati. Si giocava a tennis e pallavolo, una squadra in strada e una in cortile, il cancello a fungere da rete, fino a quando lo smash di troppo sui fiori scatenava il furioso adesso basta! di un genitore. Uno qualunque, non per forza il tuo, perché si giocava apparentemente bradi e invece no. Anche quando, armati di pattini, bici o solo dei piedi, ci spostavamo più in là, in uno dei tanti prati che il quartiere offriva, a ogni sciocchezza che superasse la soglia invisibile di tolleranza, spuntava un adulto col minaccioso, e definitivo, “lo dico a tua madre”. Anonimi sconosciuti (ai bambini gli umani sopra il metro e una spanna sembrano più o meno tutti uguali) dimostravano di conoscere di noi nome, indirizzo e tutti i familiari fino alla terza generazione. Bande di ragazzini che si sentivano liberi come Tom Sawyer padani erano in realtà sotto la vigilanza di un quartiere intero, fosse per farsi tirare le orecchie o disinfettare ginocchia sbucciate. Gli adulti sapevano sempre tutto, anche quando sembravano assenti. Un superpotere di cui avremmo scoperto il segreto solo una volta diventati anche noi genitori.

Si correva. Quanto si correva. A piedi, in bici, caricati sulla bici di un altro. Si correva nei cortili, per strada, lungo il fiume (quello che poi sarebbe diventato il Percorso natura, ma allora si chiamava solo “andiamo in Panaro”), si saltellava tra fossi e canali, ad acchiappare innocenti tritoni con rametti appuntiti trasformati in fiocine, a inseguire lucciole e farfalle. Una via di mezzo tra i ragazzini di Stand by me e quelli di It, ma senza l’impiccio di cadaveri umani o mostri mutaforma. Invece dei campi del Maine, quelli dell’umida piana modenese, tra salici, pioppi e ortiche. Onnipresenti ortiche! Pronte a punire i balzi più maldestri di noi “saltafossi”.

Certi giorni d’estate non rincasavamo nemmeno per pranzo, fieramente autorizzati a fare un picnic nel prato dietro casa. Sotto il baldacchino di un enorme salice piangente, sfoderavamo panini con la frittata o con la cotoletta, gnocco ingrassato e mortadella, da scambiarci in un baratto continuo, perché il panino dell’amico è sempre più verde del tuo. (Anche se, nel mio caso, erano sempre gli altri ad agognare il salame di cioccolata di mamma).

E bevevamo in bottiglie d’acqua con le bollicine in sacchetto. Le magiche polverine: quella per far frizzare l’acqua, le zuccherate che pizzicavano in bocca… e la citrosodina, rimedio magico contro i mal di pancia. La chimica non aveva cattiva reputazione allora, anzi: c’erano strani impasti in cui soffiavi e nascevano bolle di sapone indistruttibili, gelati incastonati in bizzarri contenitori di plastica dai colori e gusti improbabili. E i bigbabol, i “ciccles” per fare le bolle. Come invidiavo quelli che ci riuscivano, bolle giganti che poi gli scoppiavano in faccia. Incapace, nascondevo la mia dignità ferita in un altezzoso «non mi piacciono: troppo dolci, troppo grossi, troppo rosa».

Il quartiere era sorto intorno a un nucleo originario, costruito pochi anni prima: il Villaggio. Palazzine e villette distribuite ad anello intorno a una zona verde a racchiudere una chiesetta, un parchetto e una struttura con commerci, sale civiche e lei: la biblioteca.

Non fosse bastata la “malattia dei libri” trasmessami dalla famiglia, arrivò lei, e i suoi bibliotecari, a darmi il colpo di grazia. Ogni sabato mattina si svolgevano i Giochi in biblioteca. È lì che scoprii che una fiaba ha elementi fissi e imprescindibili: un eroe, un antagonista, un aiutante (magico o no), delle prove da superare… Imparavamo a leggere ad alta voce, ad ascoltare, a fare domande, a collaborare per creare nuove fiabe; costruimmo un’immensa (dal nostro punto di vista) torre di Raperonzolo in cartone, la casetta di Hansel e Gretel e quelle dei Tre porcellini; teatri delle ombre cinesi con cartoncini neri e carta velina… sarà lì che decisi che scrivere storie era la cosa più bella del mondo?

E intanto, senza saperlo, imparavamo il confronto, il rispetto, ad ascoltare gli altri e forse di più, perché non sempre si possono usare le parole. Come quando nel quartiere, e quindi a scuola e il sabato in biblioteca, arrivò una bambina cilena, esule della dittatura e di cose troppo grandi che non capivamo del tutto. Non parlava l’italiano ed era aggressiva. Soffriva di forti traumi, diremmo ora. «Quella morde e mena», dicevamo allora. Non ci si poteva discutere più di tanto, ma disegni, mimi e giochi parlavano anche a lei.

Ecco, pensare a quella bambina con le trecce e gli occhi scuri, di cui ho dimenticato il nome, strana memoria che mi dona ricordi falsi e si mangia quelli veri, mi rammenta come quel quartiere ancora mezza campagna sapesse mostrarsi accogliente con tutti. Esuli cileni e argentini, poi algerini, tunisini e via via nuovi immigrati in cerca di alloggi non troppo cari.

La chiesetta, deliziosa cappella del 1800, fu convertita in chiesa greco-ortodossa per la piccola congregazione locale in cerca di un tempio. Negli stessi anni, una delle sale civiche a pochi passi fu offerta ai primi cittadini musulmani installatisi in città, come luogo di preghiera e di riunione. Poco tempo dopo, persino i bistrattati Testimoni di Geova ebbero lì il loro tempio.

Sarà per quello che m’ostino a credere che la convivenza tra “altri” sia possibile, anzi auspicabile? Sono cresciuta in un’Utopia con la maiuscola, in un pezzo di città ideale? Non credo. Non del tutto. Con il filtro della memoria tutto è più bello, più giusto e più rosa, ma ricordo perfettamente le risse tra compagnie rivali di adolescenti, in cui ogni tanto spuntavano i coltelli e le ferite vere; i “garini” tra macchine e moto che assalivano il viale ogni venerdì sera, mettendo a rischio il malcapitato che passasse da lì; le siringhe tra l’erba nei parchetti in cui noi si andava a giocare, quelle negli anfratti dell’argine, tra i cocci di bottiglia a cui fare attenzione quando si sfrecciava in bici o si cercavano le more lungo il fiume. Le ricordo, le cose brutte. Eppure.

Una città ai margini della città. Più borgo che città. Bastava attraversare il piccolo sottopasso del cimitero per ritrovarsi tra campi coltivati e animali al pascolo. Da piccola, adoravo andare a vedere le mucche seduta dietro a mia madre sulla bicicletta. E questo è un ricordo vero: le vacche che pascolavano nel campo di fronte alla chiesa vecchia.

La chiesa vecchia, pur d’atmosfera, non era più adatta a un territorio la cui popolazione aumentava giorno dopo giorno: troppo piccola, troppo fredda, troppo esigente per la manutenzione. La si usava solo per le cerimonie. Intanto, si iniziarono i progetti per quella nuova. Per mesi catechismo e messe si svolsero nel capannone di un’azienda dismessa, poi in una sorta di hangar, costruito accanto, in parallelo e con gli stessi materiali della bocciofila, in un perfetto stile sacro e profano molto emiliano, destinato a fungere da chiesa provvisoria. (La vera chiesa ha visto la luce solo di recente, un provvisorio durato più di tre decenni). Strano a dirsi, per una come me a cui le religioni hanno fatto storcere il naso fin da quando imparò a pensare, ho amato molto quella parrocchia-hangar. Forse perché i preti dehoniani che ne erano l’anima erano belle persone. Uno in particolare, giovane, che alternava il ruolo da parroco di quartiere con quello di missionario in Africa, fino a che il cuore glielo permise. (Ci sarebbero voluti diversi bypass, per farlo desistere). Dopo il catechismo ci faceva giocare a rugby, maschi e femmine insieme e, mi rendo conto ora, mai ci propinò la suddivisione dei ruoli e dei diritti tra i sessi. Lezioni di uguaglianza di genere da un prete cattolico: quando dico che era un posto speciale! L’altra catechista era una suora che ci batteva impietosa al calcio-balilla mentre spiegava che il Paradiso è bello, certamente, dobbiamo aspirare tutti a meritarlo, ma non sono poi sicura di volerci andare: sai che noia in mezzo solo a gente buona.

Un po’ zingaro anche il clero, da quelle parti.

Vivevamo il quartiere come un nostro feudo, un territorio indipendente. Avevamo tutto ciò che ci serviva: i campi, il fiume, la chiesa, la scuola, il bar per mangiare un gelato, il tabaccaio che vendeva ciccles e liquirizie, il cartolaio per penne e quaderni di scuola (e le preziosissime gomme da collezionare). Persino la pizzeria, per quando, un po’ più grandi avemmo il diritto di uscire a cena soli.

Era il nostro regno, oltre i suoi confini “la città”: un luogo un po’ mitico un po’ ostile, in cui si andava solo accompagnati dai genitori. La nebbia che spesso e volentieri avvolgeva ogni cosa oltre un raggio di pochi metri, lo rendeva fisicamente un paese staccato dal resto della città. La nostra Macondo, la nostra Isola che non c’è. La nostra Terra di Mezzo.

Ogni reame, immaginario o reale che sia, ha la sua figura mitologica. Il suo Lare protettore. Il nostro era un barbone.

Uno con tutti i crismi: la barba ispida, il vino nel sacchetto, e il cappello in testa. Una coppola, per l’esattezza, nera come i capelli e la barba, come il grembiule che indossava. Portava il nome (di battesimo o d’arte, non so) del genio italico per eccellenza: Leonardo.

Si aggirava per il quartiere con la sua inseparabile bicicletta pieghevole, sul portapacchi una pila di scatoloni appiattiti. Dava una mano a chi glielo chiedeva: spazzare le foglie davanti alla macelleria, scaricare casse per il fruttivendolo... preferiva fare, piuttosto che chiedere, in cambio di un po’ di cibo o un oggetto che gli interessava; il quartiere capiva e gli evitava lo sgarbo d’elemosinare: si trovava sempre qualcosa in cui potesse aiutare.

Si narrava che fosse stato bidello nella sua prima vita, sprofondato nell’alcol e nell’oblio di sé dopo la morte tragica di moglie e figlia. Era la verità? Era il grembiule che indossava sempre a dar forma alla leggenda? Chi può dirlo. Nessuno di noi l’aveva conosciuto nella sua prima vita. Non sapevamo nemmeno come e quando fosse arrivato. Né da dove.

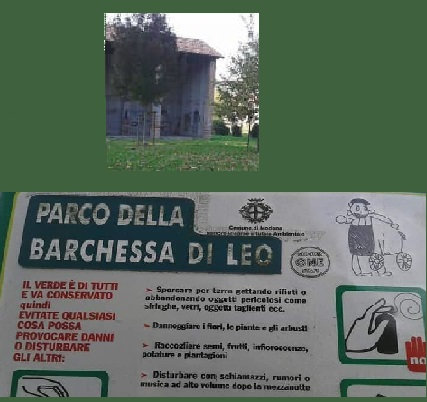

Abitava sotto una barchessa, residuo di un passato agricolo che non esisteva più, in un campo incolto racchiuso tra condomini abitativi e capannoni industriali. A fargli da letto e da mobilio, i suoi preziosi cartoni, damigiane, cassette, lattine e cianfrusaglie varie, una stufetta per scaldarsi in inverno. L’inverno: come sopravviveva al freddo padano? Solo ora me lo chiedo. Nell’ottantasei, quando scese tutta quella neve, la pacchia per noi ragazzi, con le scuole chiuse e le giornate a fare la slitta e battaglie di palle di neve, come fece Leo? Dov’era? Forse scompariva e tornava solo con la bella stagione, come le rondini?

Parlava in continuazione, da solo e con chi gli capitava a tiro. Da dovunque partissero, i suoi discorsi finivano comunque in sproloqui su Benito, Baffone e cosa ne sapete voi. C’era sempre un ragazzino più monello degli altri per divertirsi a stuzzicarlo, prenderlo in giro o sfilargli uno di quei cartoni dalla bicicletta. Ridevamo a sentire la valanga di parolacce e ingiurie che scaturivano dalla sua barba, con quella voce roca e strana. Ma appena faceva il gesto d’acchiapparci, scappavamo via. Più per gioco che per paura.

Sembrava non sopportare i ragazzini, era sempre pronto a lamentarsene e inveire, ma non ne stava mai davvero lontano. Li osservava attraverso la rete della scuola durante la ricreazione, da qualche metro quando si giocava nei parchi o nelle strade. Lesto a sbraitarci contro quando i giochi si facevano stupidi o pericolosi. Una sorta di angelo custode sporco e incazzoso.

Con l'avanzare dell’adolescenza non facemmo più caso a lui: avevamo nuovi interessi, il quartiere cominciava a starci stretto, vivevamo fuori dai suoi confini. Ma Leo, con la barba e i capelli meno neri, stava sempre lì.

È morto nei primi anni del nuovo secolo, dopo una vita lunga per un clochard. Morto è la versione ufficiale: noi lo sappiamo che quel nostro baby sitter sui generis, arrivato dal nulla quando il quartiere cercava di darsi anima e corpo, è ripartito senza salutare quando ha sentito che non c’era più bisogno di lui. Un Mary Poppins sporco e sboccato, in sella a una bicicletta pieghevole.

Il quartiere è tanto più vasto oggi (e molto più ricco e quotato), hanno costruito ovunque, ma il prato e la tettoia ci sono ancora. Un cartello attesta ufficialmente che quello è il Parco della barchessa di Leo. I bambini della scuola gli hanno disegnato un ritratto, una caricatura buffa, com’era lui.

Mi dico che, invisibile a tutti, ogni tanto passi ancora da lì a sorvegliare il suo quartiere che una volta non c’era.